Weniger als die Hälfte aus dem Inland

Gut 2,3 Millionen Putenküken werden jedes Jahr in Österreich eingestallt. Die Menge an Fleisch, die später daraus gewonnen wird, deckt den Bedarf der heimischen Konsumentinnen und Konsumenten bei Weitem nicht. Zu 51 Prozent versorgte sich Österreich im Jahr 2023 selbst mit Putenfleisch. Im Vergleich dazu betrug beim Hühnerfleisch der Selbstversorgungsgrad 2023 77 Prozent. Vor allem im Außer-Haus-Konsum landet kaum heimisches Putenfleisch am Teller. Geht es rein um den Preis, fällt die Wahl auf ausländische Ware.

Die niedrige Selbstversorgung sei “schade für den Standort Österreich, weil wir könnten es produzieren”, fasst Stefan Weber, Geschäftsführer des Anerkannten Geflügelgesundheitsdienstes zusammen. “Eine Verdoppelung der Betriebe wäre kein Problem. Denken Sie nur, wie viel Tausend Rinder- und Schweinebetriebe wir haben.” Die Futtermittel sind laut Weber ausreichend vorhanden, selbst Soja gebe es mittlerweile für die Putenmast ausreichend aus Europa und in gentechnikfreier Qualität. Eine Hürde für Stallneubauten sei die Baugenehmigung. Zu viele Bedenken von Anrainerinnen und Anrainern gebe es. Weber sagt: “Man befürchtet vor allem eine Geruchsbelästigung. Wenn sich jemand (eine besorgte Anrainerin, ein besorgter Anrainer, Anm.) einen Stall ansehen würde, würde er merken, dass man kaum etwas wahrnimmt.”

Auch den Wettbewerbsnachteil spricht Weber an: “Wir haben sehr hohe Standards und können daher mit Preisen, die am anonymen Markt geboten werden, nicht konkurrieren.” Eine österreichische Besonderheit ist, dass die Besatzdichte in Putenställen geregelt ist. Trotz aller Hürden wünscht sich die Geflügelgenossenschaft Österreich neue Mästerinnen und Mäster, um die Produktionsmenge wieder an die Nachfrage anzupassen.

Wie in der Hühnerfleischproduktion teilen sich spezialisierte Unternehmen die Aufgaben entlang des Weges der Mastpute. Dieser Weg führt nach Österreich, wenn das Ei, aus dem später die Pute schlüpft, bereits gelegt ist. Einen Elterntierbetrieb gibt es in Österreich nicht, alle Bruteier kommen von Elterntierherden in Ungarn, Italien, Frankreich, Deutschland und teilweise Kanada. Eine Brüterei mit zwei Standorten in Oberösterreich versorgt den österreichischen Markt mit Küken. Das Unternehmen hat sich in Mitteleuropa etabliert und liefert einen Großteil der Ware an Mastbetriebe im Ausland, weil es in Österreich gar nicht so viele Mastbetriebe gibt, wie die Brüterei beliefern könnte. Hauptabnehmer für schlachtreife österreichische Puten ist der einzige große Schlachthof Glanegg in Kärnten. Er plant die Ein- und Ausstallungstermine der Bäuerinnen und Bauern so, dass der Schlachthof gleichmäßig und an die Nachfrage angepasst ausgelastet ist. Ein weiterer Betrieb, der österreichische Puten verarbeitet, schlachtet in Ampfing in Bayern.

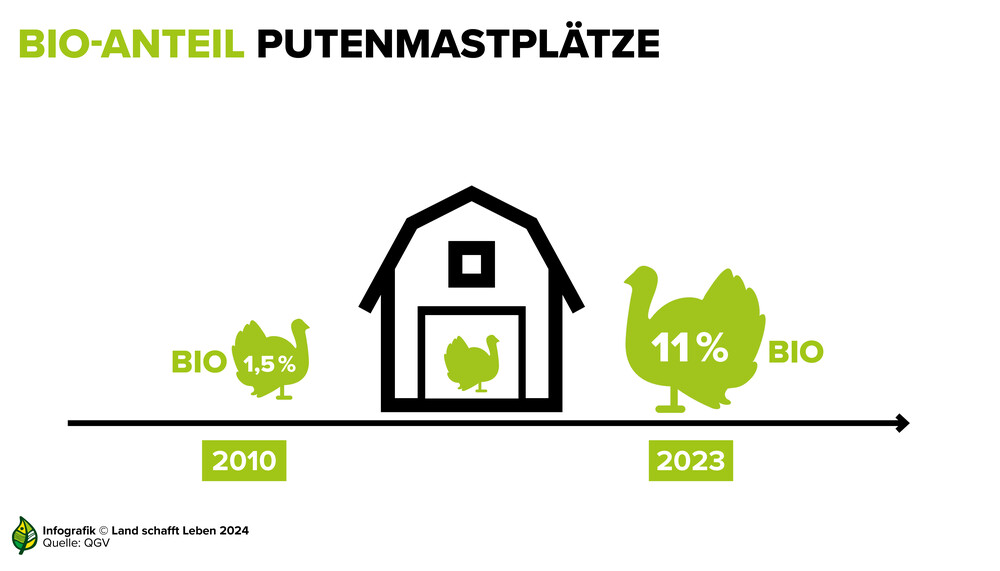

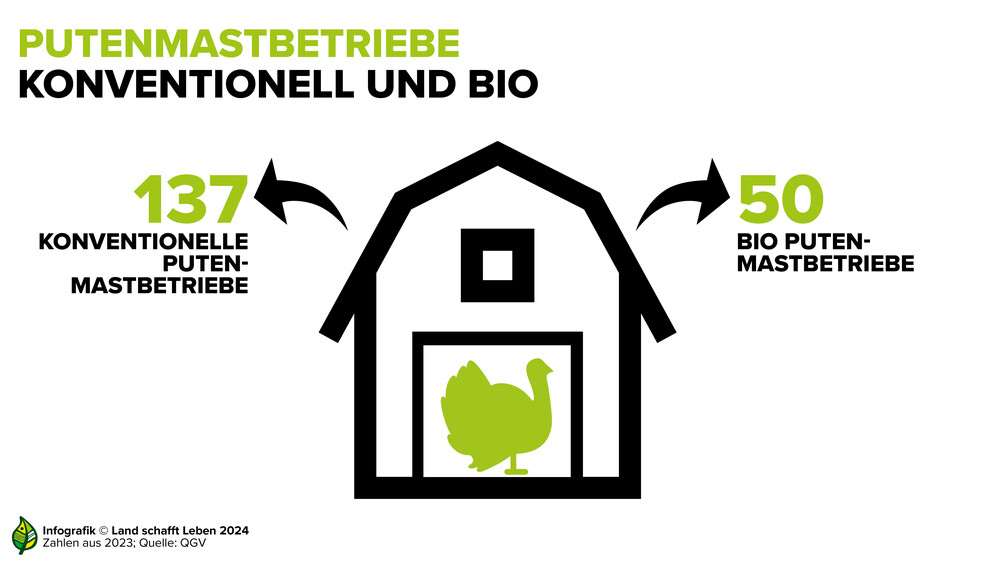

Fast die Hälfte der Betriebe mit über 5000 Puten

2023 gibt es in Österreich 187 Mastbetriebe, 50 davon produzieren Bio-Putenfleisch. Die Anzahl der konventionellen Betriebe sinkt, Bio-Betriebe werden mehr. Gut 2,3 Millionen Putenküken wurden insgesamt eingestallt. Um von der Putenmast leben zu können, braucht man mehrere Tausend Tiere. Knapp die Hälfte der Putenbäuerinnen und Putenbauern hat laut der QGV-Statistik 5.000 Tiere oder mehr. 75 % der österreichischen Puten steht auf Bauernhöfen, die weniger als 10.000 Mastplätze haben. 24 heimische Mastbetriebe haben über 15.000 Puten. Insgesamt hat Österreich eine Stallkapazität von 1,2 Millionen Mastplätzen, davon knapp 11 Prozent für Bio-Puten. In biologischer Haltung darf ein Betrieb maximal 2.500 Puten haben. Die Mastbetriebe sind auf fast alle Bundesländer verteilt und vor allem in Ackerbauregionen zu finden.

| Betriebe | Größe (Stückanzahl) |

|---|---|

| 34 | < 1.000 |

| 68 | 1.001 - 5.000 |

| 40 | 5.001 - 10.000 |

| 21 | 10.001 - 15.000 |

| 19 | 15.001 - 25.000 |

| 5 | > 25.000 |

1,5 Mio. Euro für neuen Stall

Entscheidet sich eine Bäuerin oder ein Bauer, sein Einkommen aus der Putenmast zu beziehen, ohne nebenbei einen anderen Beruf zu ergreifen, braucht er neben landwirtschaftlichen Flächen und Know-how den Mut zur Investition. Ein neuer Stall für 10.000 Puten in konventioneller Bodenhaltung mit Außenklimastall kostet etwa 1,5 Millionen Euro. Die Hersteller für die technische Einrichtung von den Futtertränken bis zu den Ventilatoren für die Lüftung sind spezialisierte internationale Unternehmen. Österreichische Unternehmen beraten bei Stallbauprojekten und verkaufen die technische Einrichtung an die Mästerinnen und Mäster. Eine besondere Herausforderung beim Bau eines Putenstalles ist, dass die 50 Gramm schweren Küken ganz andere Bedürfnisse haben als schlachtreife Tiere mit 10 oder 20 Kilo. Der Bedarf an Frischluft und Wärme verändert sich im Laufe eines Mastputenlebens stark.

Zahlungen der öffentlichen Hand

Der Neubau eines Stalles wäre für eine Bauernfamilie ohne finanzielle Unterstützung über das landwirtschaftliche Fördersystem fast undenkbar. Einen Teil der Kosten übernimmt die öffentliche Hand. Dazu kommt eine Reihe von Zahlungen, die Bäuerinnen und Bauern meist jährlich erhalten. Alle diese Zahlungen sind auf www.transparenzdatenbank.at einsehbar. Aktuell werden in Österreich zwischen 20 und 25 Putenställe gebaut.

> HINTERGRÜNDE: Öffentliche Gelder für Bäuerinnen und Bauern

Bio oder konventionell

Bio-Putenfleisch ist in der Regel doppelt bis dreifach so teuer wie konventionelles. 2023 gibt es 50 Bio-Putenbäuerinnen und -bauern, zehn Jahre davor waren es nur neun. Trotz dieses Anstiegs ist Bio im Vergleich der Mastplätze eine klare Minderheit. Rund 10 Prozent der österreichischen Puten werden biologisch gehalten. Um Bio-Puten zu mästen braucht man neben einem Stall, der ähnlich aussieht wie ein konventioneller, viel Fläche für den Auslauf. Jede Bio-Pute hat Anspruch auf zehn Quadratmeter Auslauf. Anders als in der Hühnerfleischproduktion verwenden Bio-Putenbetriebe meist die Hybridlinien derselben Züchtermarke wie die konventionellen Kolleginnen und Kollegen, nur langsamer wachsende Typen. Durch den Auslauf gibt es in der biologischen Haltung eine zusätzliche Gefahr, dass sich die Puten mit Krankheiten anstecken. Dafür sollen die Klimareize im Freien Abwehrkräfte und Robustheit fördern.

Vergleicht man die Anzahl der Betriebe, ist der Bio-Anteil inzwischen sehr hoch, und in den letzten Jahren stark gestiegen. Weil Bio-Betriebe weniger Puten mästen, ist der Anteil von Bio-Putenfleisch an der Produktionsmenge vergleichsweise gering.

Der österreichische Anerkannte Geflügelgesundheitsdienst (Qualitätsgeflügelvereinigung) hat eine Datenbank geschaffen, um den Weg von Geflügel mit allen Kontrollen, Behandlungen und Salmonellenproben aufzuzeichnen. Fast alle Statistiken, die es über die Branche in Österreich gibt, haben die Datenbank als Grundlage. Offiziell heißt sie “Poultry Health Data”.

Zur Eingabe und Einsicht berechtigt sind Betreuungstierärztinnen und Betreuungstierärzte, Labors, die Referenzzentrale für Salmonellen, Brütereien, Schlachtbetriebe, Erzeugergemeinschaften und die Mästerinnen und Mäster selbst. Die Brütereien geben für die Datenbank die Herkunft der Bruteier, die Schlupfrate, die Ausfallsquote, die Impfung und die Menge und Versandadresse der ausgelieferten Küken bekannt.

Bei den Putenmastbetrieben muss ein Tierarzt den Namen des Lieferanten der Mastküken, das Ein- und Ausstalldatum, die Anzahl an Puten und eventuelle Impfungen und Medikamentenbehandlungen in die Datenbank eingeben. Die Salmonellenprüfung drei Wochen vor der Schlachtung und die Lebendtieruntersuchung vor der Abholung müssen mit Datum festgehalten werden. Bei der Anlieferung der Puten am Schlachthof muss eine Transportbescheinigung und eine Bestätigung der Einhaltung der Wartezeit nach einem Medikamenteneinsatz vorliegen.

Know-how von KollegInnen, BeraterInnen & ForscherInnen

Ein Teil der Ausbildung zur Geflügelfacharbeiterin bzw. zum Geflügelfacharbeiter und der Geflügelmeisterin bzw. des Geflügelmeisters ist der Putenmast gewidmet. Kurse werden regelmäßig bundesländerübergreifend angeboten. Know-How holen sich Putenbäuerinnen und Putenbauern auch von Kolleginnen und Kollegen, von der Zentralen Arbeitsgemeinschaft der Österreichischen Geflügelwirtschaft und bei Tagungen. Forschungsergebnisse, etwa an der BOKU, werden in Schulungen über die Landwirtschaftskammer an die Bauern weitergegeben.

Forschung

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit ihren Teams mit Geflügelfleisch befassen, kommen auch an der Pute nicht vorbei. An der BOKU Wien forschen Karl Schedle und Werner Zollitsch an Tierernährung in der Nutztierhaltung. An der HBLFA Raumberg-Gumpenstein befasst sich Eduard Zentner mit Haltungssystemen, Stallklima und Luftemmissionen. Und an der Veterinärmedizinischen Universität Wien forscht Michael Hess zu Tiergesundheit und Impfstoffen.