Eine Gesamtbetrachtung der heimischen Tomatenproduktion hinsichtlich ihres ökologischen Fußabdrucks erscheint äußerst schwierig bis unmöglich. Zu unterschiedlich sind hier die in Betracht kommenden Bewertungskriterien zwischen der (beinah) ganzjährigen Produktion im beheizten Glashaus und dem geschützten Anbau im kalten oder beheizten Folientunnel im Mutterboden. Freilandanbau spielt zwar im privaten, nicht aber im Erwerbsanbau, eine nennenswerte Rolle und wird daher hier nicht eigens behandelt.

Die Tomatenproduktion in Europa und den angrenzenden Mittelmeerstaaten Nordafrikas, von Marokko über Spanien, findet zu 90 Prozent im Glashaus statt. Drei Viertel der Produzenten verwenden das “Holland-System”, d.h. hohe Räume, voll automatisiert und erdelose Kulturführung. In Österreich ist dies zwar ähnlich, wobei der Anteil jener Tomatenproduzenten, welche noch in Erde kultivieren - hauptsächlich in der Steiermark und dem Burgenland - höher liegt. Die bei weitem überwiegende Menge an Tomaten heimischer Produktion kommt aber ebenfalls aus beheizten erdelosen Glashäusern.

Die Klimabilanz der Tomate

Im Jahr 2008 führte die Wissenschaftlerin Michaela Theurl Berechnungen zu den CO2-Fußabdrücken der Tomatenproduktion durch. Sie verglich dabei die verschiedenen Produktionssysteme innerhalb Österreichs sowie der wichtigsten Importländer Spanien und Italien und kam zu überraschenden, kontroversiell diskutierten Ergebnissen. Eine ihrer wichtigsten Erkenntnisse fasste die Autorin wie folgt zusammen: „Der durchschnittliche Österreicher ist sich nicht bewusst, dass eine in Wien-Simmering gezogene Tomate 2,5 bis drei Mal so viel Kohlendioxid freisetzt, wie eine aus Almería, einfach weil sie aus einem beheizten Glashaus stammt”, wobei der Transport der spanischen Tomate bereits eingerechnet sei. Wohlgemerkt trifft dieser Zusammenhang allerdings nur dann zu, wenn der Zeitpunkt der Betrachtung in den Winter, sprich außerhalb der Anbausaison von heimischen, regionalen Tomaten fällt. Innerhalb der Saison im Sommerhalbjahr fällt die Bilanz dagegen anders aus. Zu diesem Zeitpunkt sind Tomaten aus regionalem Anbau weder mit Emissionen aus Heizenergie noch mit solchen aus dem Transport über tausende Kilometer belastet und schneiden in puncto Klima am besten ab.

*** Hinweis, März 2024 : Wir haben das zuvor an dieser Stelle genannte Zahlenbeispiel durch das folgende ersetzt, da dieses aktuellere Berechnungsstandards berücksichtigt. An der grundsätzlichen Aussage ändert sich dadurch nichts. ***

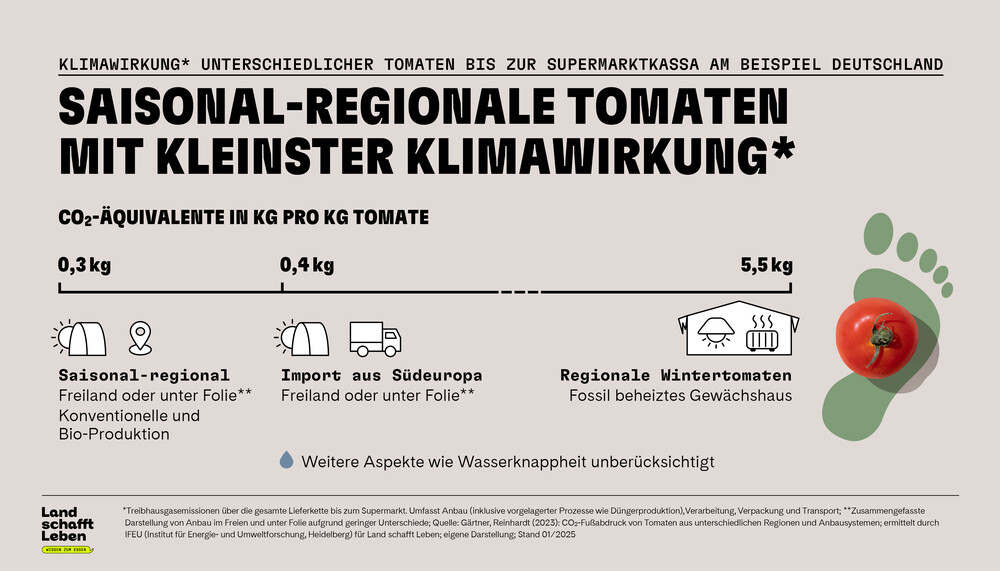

Ähnliche Schlüsse lassen sich aus einer Studie ziehen, die das Institut für Energie und Umweltforschung (IFEU) im Jahr 2020 veröffentlicht hat. Darin wurden für eine Vielzahl von Lebensmitteln die durchschnittlich entstehenden Treibhausgas-Emissionen entlang der gesamten Lieferkette bis hin zur Supermarktkassa berechnet – die Zahlen für Tomaten verschiedener Herkünfte und Produktionssysteme hat das Institut im Dezember 2023 für Land schafft Leben aufbereitet (siehe dazu unsere Grafik). Inkludiert waren also vorgelagerte Prozesse wie die Düngerproduktion, der Anbau der Tomaten selbst sowie nachgelagerte Prozesse. Zu Letzteren gehört etwa das Waschen, Sortieren, Verpacken, aber auch der Transport bis in den Supermarkt.

Die Zahlen wurden zwar für Deutschland berechnet, aufgrund ähnlicher Produktionssysteme und Importländer sind sie aber im Wesentlichen auf Österreich übertragbar. Sie machen klar, dass die klimafreundlichste Tomate die saisonale Tomate aus heimischem Anbau ist. Über das Winterhalbjahr regional, aber im beheizten Gewächshaus gewachsene Tomaten zeigen dagegen gegenüber Tomaten aus Südeuropa eine mehrfach größere Klimawirkung. Übrigens: in Südeuropa werden Tomaten sowohl im Freiland als auch unter Folie angebaut. Beide Systeme wurden in der Studie in einer Kategorie zusammengefasst, da sie sich laut Studienautoren in ihrem CO2-Fußbadruck „nur unwesentlich“ unterscheiden.

Mehr Informationen zur Berechnung von CO2-Fußabdrücken von Lebensmitteln, findest du an dieser Stelle unseres Klima-Reports.

Grundsätzlich gilt für Lebensmittel: Regionalität kann aus Nachhaltigkeitsperspektive ein wichtiges Kriterium darstellen, wenn sie für höhere Umweltstandards sowie bestimmte Produktions- und Arbeitsbedingungen steht. Wenn es speziell um den CO2-Fußabdruck geht, dann zeigt Regionalität ihre positive Wirkung aber nur in Verbindung mit Saisonalität. Die Kombination aus beiden Kriterien führt zur geringsten Klimawirkung von im Sommerhalbjahr geernteten heimischen Tomaten.

Bei der Berücksichtigung weiterer Nachhaltigkeitsaspekte zeigen sich zusätzlich Unterschiede des Anbaus etwa in Österreich gegenüber manchen südeuropäischen Regionen. So ist zum Beispiel die Tomatenproduktion in einigen Anbaugebieten Südspaniens mit einer Übernutzung lokaler Grundwasserreserven verbunden und steht hinsichtlich der Arbeitsbedingungen in der Kritik. Zudem wird die Verwendung großer Mengen an Plastikfolien – auch im Bio-Anbau – sowie die Frage ihrer Entsorgung immer wieder thematisiert.

Übrigens: Im Supermarkt ist in der Regel lediglich die Herkunft der Tomaten und ggf. die biologische Wirtschaftsweise erkennbar, nicht jedoch das konkrete Anbausystem. In der Praxis führt das dazu, dass zum Beispiel zur Haupterntesaison in Österreich Tomaten aus heimischen Glashäusern (Anbau auf Substrat) schwer oder gar nicht von solchen aus heimischen Folientunneln (Anbau auf Erdboden) unterscheidbar sind. Auch bei Importware ist das Anbausystem nicht am Etikett erkennbar. Dass die Tomatenpflanzen auf Erdboden wachsen, wird nur bei biologisch produzierter Ware garantiert. Mehr zur Unterscheidung im Regal findest du hier.

Ökologischer Fußabdruck - der Vergleich hinkt?

![© von Schumi4ever (Eigenes Werk) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) oder CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons © von Schumi4ever (Eigenes Werk) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) oder CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons](/lebensmittel/tomate/image-thumb__1117__two-col/mar-de-plastico_.jpg)

Mit Zahlen über den vergleichenden CO2 Ausstoß konfrontiert, gaben uns Thomas Mayer und Peter Kainz, die Betreiber eines großen heimischen Glashauses zur Antwort, dass darin erstens nicht alle rein ökologisch relevanten Faktoren einberechnet seien. So etwa bliebe die gängige Praxis in Almería/Spanien, die Folien für die Gewächshäuser alljährlich zu verbrennen ebenso wenig berücksichtigt wie der Umstand, dass im extrem niederschlagsarmen Andalusien Wasser über hunderte Kilometer aus nördlicheren Regionen Spaniens zugeleitet werden müsse. Außerdem müsse man klar zwischen Ressourcen schonender, ökologisch gewonnener Energie, wie sie im heimischen Glashausanbau mehr oder weniger Standard sei und Energie aus fossilen Quellen unterscheiden.

Zweitens und noch wichtiger aus ihrer Sicht: Bei einseitiger Fokussierung auf rein ökologische Parameter blieben andere Nachhaltigkeitsaspekte, welche eindeutig für eine heimische Tomatenproduktion sprächen, außen vor. So vor allem die wesentlich besseren Sozialstandards im heimischen Anbau verbunden mit einem lückenlosen Kontrollwesen. Hier hinke die südländische Produktion nach wie vor weit hinterher. Insbesondere hinsichtlich des Arbeitnehmerschutzes. Etwa im Zusammenhang mit der Ausbringung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln. Diese sei im Süden insgesamt viel mehr Thema, weil hier der Schädlingsdruck rein klimatisch wesentlich höher sei und die Produktion zum großen Teil nicht im geschlossenen Glashaus stattfinde. Was aus ihrer Sicht neuerlich ein Argument für die heimische Produktion ist.

Ökologischer Fußabdruck - der Gewinner ist?

Fakt bleibt, dass eine beinahe bis tatsächlich ganzjährige Tomatenproduktion ökologische Nachteile hat. Letzterer hat sich ein österreichisches Unternehmen verschrieben, weshalb es jetzt auch mitten im Winter österreichische Tomaten im Handel gibt. Da für ein Kilogramm Tomaten, das während der kalten Monate produziert wird, ein Vielfaches an klimaschädlichen Treibhausgasen freigesetzt wird wie beim Anbau in der Region während der Saison.

Genau dieses ökologische Plus hält sich die heimische regionale und saisonale Produktion im kalten bzw. moderat geheizten Folientunnel zugute. Ökologisch zweifellos am besten ist es, Tomaten dann zu essen, wenn sie Saison haben, also im Folientunnel und nicht im Gewächshaus angebaut werden können und auch nicht aus anderen Ländern importiert werden müssen. Für Tomaten ist die Hauptsaison in Österreich übrigens ca. von Juli bis Oktober, wobei Schwankungen von mehreren Wochen zwischen einzelnen Jahren aufgrund günstiger bzw. ungünstiger Witterungsbedingungen vorkommen können.

Diesem ökologischen Plus steht jedenfalls ein ökonomisches Minus dieser Anbauform gegenüber.