Weltweit einziges Land mit garantiert gentechnikfreier Milchproduktion

Die heimische Milchwirtschaft hat sich entschieden, gentechnikfrei zu produzieren. Kauft man Milch, die in Österreich gemolken und verarbeitet wurde, ist diese garantiert gentechnikfrei. Von 2003 bis 2010 wurde umgestellt. Seither nimmt Österreich eine international beachtete Vorreiterrolle ein. Obwohl es im Ausland - etwa auch in Deutschland - sehr ernsthafte Überlegungen und Anstrengungen gibt, dem österreichischen Vorbild zu folgen, sind diese bislang bundesweit nicht von Erfolg gekrönt. Die Einhaltung der Gentechnikfreiheit unterliegt strengen Kontrollen. Der Verein "Arbeitsgemeinschaft für Gentechnik-frei erzeugte Lebensmittel" (kurz: ARGE Gentechnik-frei) wacht darüber. Er versteht sich als unabhängige Plattform von Mitgliedsunternehmen aus dem Lebensmittelhandel, der Lebensmittelherstellung und der Futtermittelproduktion sowie von Organisationen aus den Bereichen Umweltschutz, Konsumentenschutz und Bauernvertretungen.

> HINTERGRÜNDE: Grüne Gentechnik

+

Der Verzicht auf gentechnisch veränderte Futtermittel gilt als wichtiges ökologisches Signal. Es betrifft insbesondere Soja und Mais aus Monokulturen, wie sie in Südamerika und den USA im großen Stil angebaut werden. Sogenannte “Grüne Gentechnik”, wie sie in der landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion angewandt wird, ist vor allem in Europa äußerst umstritten. Kritisiert wird, dass internationale Konzerne wie Monsanto so noch mehr Kontrolle über die Vermehrung landwirtschaftlicher Produkte haben. Außerdem gelten die ungewissen Folgewirkungen der Gentechnik als Widerspruch zum in Europa fest etablierten Vorsorgeprinzip.

?

Zur Umsetzung der landesweiten gentechnikfreien Milchproduktion brauchte es umfangreiche Beprobungen und Untersuchungen. Es wurden Testprogramme für Futtermittel entwickelt. Insgesamt war der Ausstieg und ist der Verzicht mit wesentlich höheren Produktionskosten verbunden. Der Milchpreis in Österreich ist aber stark an den Weltmarktpreis gebunden, was den Kostendruck auf die heimische Bäuerin respektive den heimischen Bauern zusätzlich erhöht. Für Bäuerinnen und Bauern, die nicht an eine österreichische Molkerei liefern, gilt die Branchenlösung theoretisch nicht.

Ökobilanz - Kuh killt Klima?

Die Kuh gilt als Klima-Killer. Fakt ist, dass bei der Verdauung von Gras und anderem Grünfutter im Pansen-Magen der Kuh Methan entsteht und in die Atmosphäre entweicht. Methan belastet das Klima rund 28-mal mehr als CO2. Ein Teil der Forschung und Praxis - auch in Österreich - zieht daraus den Schluss, den Grünfutteranteil an der Gesamtfuttermenge der Kuh zu reduzieren und den von Kraftfutter zu erhöhen. Der Methanoutput pro erzeugtem Liter Milch könne so reduziert werden.

Zu gänzlich anderen Schlussfolgerungen kommen Ansätze, welche das gesamte Produktionssystem genauer unter die Lupe nehmen. Demnach seien nicht die Kuh und ihre “Abgase” das Problem. Das von der Kuh genutzte Grünland binde nämlich seinerseits große Mengen CO2. Ökologisch nachteilig wirke sich erst ein Landwirtschaftssystem aus, das die Kuh vom Grasland aussperrt und mit eiweißreichem Kraftfutter zu Nahrungskonkurrenten des Menschen macht.

Der Anbau von hochwertigem Kraftfutter benötigt meist intensive Düngung, also externe “Energie”, welche ihrerseits zu mehr CO2-Einträgen führt. Der ausgebrachte Stickstoffdünger setzt nämlich in Produktion und Anwendung mit Ammoniak und Lachgas noch weitaus klimaschädlichere Gase in gigantischem Umfang frei. Dieser Umstand wird in der Kalkulation der Befürworterinnen und Befürworter von mehr Kraftfutter für die Kuh nicht berücksichtigt. Nicht mehr, sondern weniger Kraftfutter lautet daher die Schlussfolgerung dieses Ansatzes.

+

Die Befürworter einer im Wesentlichen auf Grünfutter basierenden Milchproduktion wie beispielsweise Österreichs Bio-Milchbäuerinnen und -bauern setzen daher bewusst auf Reduktion beim Kraftfutteranteil. Bio Austria setzt kein Kraftfutter ein. Zum Vergleich erlaubt die EU-BIO-Verordnung einen bis zu 40-prozentigen Anteil an Kraftfutter. Für Bio und Konventionell gleichermaßen gilt, dass eine hohe Grundfutterqualität mit geringerem Fasergehalt zur Verringerung der Methanemmission direkt beiträgt. Zusätzlich indirekt, da bei höherer Grundfutterqualität der Anteil an Kraftfutter (bei gleicher Milchleistung) reduziert werden kann.

Über den tatsächlichen Kraftfutteranteil bei Österreichs konventionellen Milchbetrieben liegen keine Daten vor. Sicher ist dagegen, dass die gesamte Milchproduktion in Österreich gänzlich auf gentechnisch veränderte Futtermittel verzichtet. Deshalb spielt die mit Abstand am meisten eingesetzte Eiweißpflanze, nämlich Soja, in Österreich eine im internationalen Vergleich untergeordnete Rolle. In riesigen Monokulturen hergestelltes, gentechnisch verändertes Soja weist eine besonders schlechte Öko-Bilanz auf. Es wird in anderen Milch produzierenden Ländern in großen Mengen vor allem aus Südamerika und den USA importiert.

?

Andererseits kann man auch in Österreich bei den Hochleistungskühen den internationalen Trend zu immer höheren Anteilen an Kraft- und Eiweißfutter beobachten. Vor allem die überaus energiereiche Maissilage wird von vielen Milchbauern in zunehmendem Maße als Grundfutterbestandteil verwendet. Maisanbauflächen müssen in der Regel wesentlich intensiver gedüngt werden. Außerdem erweisen sie sich bei fehlender Fruchtfolge in den letzten Jahren immer anfälliger für Krankheiten. Damit verbunden sind Ernteausfälle und der vermehrte Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln.

Dauergrünland, Weiden und Almen

Extensives Grünland ist eine der artenreichsten landwirtschaftlichen Kulturen überhaupt. Kühe als evolutionäre Grasfresser sind perfekt zur Nutzung dieser Flächen geeignet, die sinnvollerweise nicht beackert werden sollten. Anders ausgedrückt: die Grünland-Kuh frisst dem Menschen nichts weg. Im Gegenteil, sie macht die im Grünland gespeicherte Energie über ihre Milch - und ihr Fleisch - erst für die menschliche Ernährung nutzbar.

Vor allem in den inneralpinen Regionen Österreichs ist es, vereinfacht gesagt, über das Jahr gerechnet zu kalt und zu nass, um im großen Stil andere agrarische Kulturen anzubauen. Aufgrund der regional sehr unterschiedlichen Klima-, Wetter- und Bodenverhältnisse gibt es in Österreich eine große Artenvielfalt bei unterschiedlich (intensiven) Nutzungsweisen des Grünlandes. Über 3.000 verschiedene Gräser, Kräuter und Kleearten sind in den Wiesen, Weiden und Almflächen Österreichs gezählt worden. Diese wiederum bieten zahllosen Klein- und Kleinsttieren einen Lebensraum, etwa auch den wichtigen Bestäubern wie der Biene.

+

Dauerbegrüntes Land bedeckt noch immer etwa die Hälfte der agrarisch genutzten Fläche Österreichs. Es ist über Jahrhunderte entstanden, durch bäuerliche Bewirtschaftung und vor allem dank der Nutzung des wichtigsten Wiederkäuers, der Kuh. Ohne Bäuerinnen und Bauern und Kühe wäre Österreichs Grünland im wesentlichen Wald. Wald kann man nicht essen.

Durch die Nutzung des artenreichen Grünlandes bleibt dieser Lebensraum erhalten. Intakte Wiesen produzieren pro ha/Jahr rund 7.000 kg Sauerstoff und speichern im Grünlandboden etwa 15.000 kg CO2. Durch die intensive Durchwurzelung wird auch in den steilsten Flächen der Boden vor Erosion geschützt. Bodenerosion bedeutet, dass der Boden durch Wind und Wetter abgetragen wird und dadurch sozusagen Schicht um Schicht an Fruchtbarkeit verliert. Diese “sitzt” nämlich in Form von Milliarden von Mikroorganismen direkt unter der Oberfläche. Regenwürmer, Pilze und Bakterien verarbeiten abgestorbene Wurzeln zusammen mit anderen Pflanzenresten zu Humus. Weil Humus zu mehr als 50 Prozent aus Kohlenstoff besteht, entlastet jede zusätzliche Tonne Humus die Atmosphäre um mehr als 1,8 Tonnen CO2. Umgekehrt belasten entsprechend alle Maßnahmen, die zu Humusabbau führen, die Atmosphäre. Gleichzeitig ist dieser Humus Garant der Bodenfruchtbarkeit und laut Weltagrarbericht (IAASTD) die Basis einer künftigen nachhaltigen Versorgung mit Lebensmitteln.

?

Dauergrünland ist in Österreich auf dem Rückzug. Jährlich geht eine Fläche von 9.000 Hektar verloren. Unrentable Almflächen werden nicht mehr von Tieren beweidet und verbuschen oder verwalden, teilweise unkontrolliert. Verwaldete Almen verlieren dabei zusätzlich ihren touristischen Reiz und Mehrwert als Wander- und Erholungsgebiet. Viele großflächige Einkaufszentren, Autobahnrastplätze und ähnliches stehen auf einstmals fruchtbarem Grünland. Aber auch die “Umwidmung” von Dauergrünland in intensiver genutzte Ackerfläche findet statt. Ackerkulturen leisten dabei vor allem im steileren Gelände der Erosion weniger Widerstand als gut durchwurzeltes Grünland.

International, aber auch zunehmend in Österreich, ist der Rückgang von dauerbegrüntem Land ein Problem ersten Ranges für die Landwirtschaft. Gleichzeitig wird es von dieser selbst teilweise mitverursacht, eben in Form großflächiger Umwidmungen von Grün- in Ackerland.

Nahrung für den Boden in der Kreislaufwirtschaft

In Österreich wird die Milchkuhhaltung vorrangig in Form einer Kreislaufwirtschaft beziehungsweise bodengebundenen Viehhaltung betrieben.

In der Kreislaufwirtschaft sollen die eingesetzten Rohstoffe über den Lebenszyklus einer Ware hinaus wieder vollständig in den Produktionsprozess zurückgelangen. Grundlage für Überlegungen zum Kreislaufprinzip war die Erkenntnis, dass in einer endlichen Welt nur Produktionsverfahren mit einem Kreisschluss unbeschränkt fortgeführt werden können. Kreislaufwirtschaft nimmt daher den Stoffkreislauf der Natur zum Vorbild und versucht kaskadische Nutzungen ohne Abfälle und ohne Emissionen zu erreichen.

Bodengebundene Viehhaltung heißt, dass ein Betrieb über ausreichend eigene Flächen verfügen muss, um daraus den Großteil der Futtermittel für die Tiere zu gewinnen. Dadurch wird verhindert, dass große Mengen von außen zugekauft werden müssen. Dies wäre unvereinbar mit dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft. Und in der Folge steht wieder genügend Boden zur Verfügung, um den anfallenden Wirtschaftdünger sinnvoll verwerten zu können.

Für Österreich bedeutet das in erster Linie, dass es ohne Grünflächen zur Futtermittelgewinnung auch keine Milchkuhhaltung gibt und die Nährstoffe, die den Grünflächen entzogen wurden, wieder auf natürlichem Wege (Mist, Kompost, Gülle, Jauche) rückgeführt werden.

+

10 bis 20 Prozent der Nährstoffe, die Milchkühe aufnehmen, verlassen den Bauernhof in Form von Milch und Fleisch. Ein großer Teil wird aber als Dung und Jauche (Urin) ausgeschieden und von der Bäuerin respektive dem Bauern als natürlicher Dünger (Gülle und/oder Mist) verwendet. Die darin enthaltenen Nährstoffe werden von den Pflanzenwurzeln aufgenommen und regen zu neuem Wachstum an. Wie viel Dünger und in welcher Form ausgebracht wird, ist dabei von entscheidender Bedeutung. Regelmäßige Bodenproben sowie fachliche Schulungen helfen in der bäuerlichen Praxis, das “Düngemanagement” zu optimieren. So wird sichergestellt, dass Böden weder unter- noch überversorgt werden.

Besondere Wachstumsimpulse erhalten Pflanzen zusätzlich durch das Abgrasen weidender Kühe. Diese traditionelle Form der Nutzung von Grünland fördert den Artenreichtum der Pflanzen mehr als jede andere. Expertinnen und Experten sowie “Pioniere” unter den Bäuerinnen und Bauern besinnen sich nicht zuletzt aus diesem Grund heute wieder verstärkt auf die Weidehaltung von Kühen. Die daraus gewonnene Milch hat zudem nachweislich ein günstigeres Fettsäuremuster, sprich einen höheren Anteil an ungesättigten Fettsäuren wie Omega3.

?

Je intensiver Grünland genutzt wird, je öfter beispielsweise Tallagen pro Saison gemäht werden, desto mehr Nährstoffe muss dem Boden jeweils wieder zugeführt werden. Geschieht dies zunehmend in Form von Stickstoff- beziehungsweise Handelsdünger, so kann sich das auf die Ökobilanz negativ auswirken. Insgesamt kann Überdüngung in der intensiven Milchwirtschaft, die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen beeinträchtigen, die Bodenfruchtbarkeit auf Dauer schädigen und zur Belastung für das Grundwasser führen. Und zwar dann, wenn entgegen dem Kreislaufprinzip große Mengen an Futtermittel extern zugekauft werden und dann zu wenig Fläche für die Ausbringung des anfallenden Wirtschaftdüngers vorhanden ist. Gesetzliche Mengengrenzwerte für die Ausbringung von Wirtschaftsdünger in der EU und in Österreich sollen dieser Gefahr vorbeugen.

Tierwohl

Im Schlagwort “Tierwohl” kristallisiert sich seit einigen Jahren eine zusehends kritisch-hinterfragende Sicht auf das Thema Nutztierhaltung allgemein heraus. Konsumentinnen und Konsumenten wollen nicht nur gesunde Lebensmittel, sondern auch ethisch vertretbare. Mögliches Tierleid soll durch Tierwohl ersetzt werden.

In der Milchwirtschaft gelten die unterschiedlichen Haltungsformen und die Fütterung der Kühe als die beiden wichtigsten Einflussfaktoren. Kühe sind Herdentiere und haben ein ausgesprochen reiches Sozialverhalten entwickelt. Um dieses ausleben zu können, brauchen sie vor allem ausreichend Platz. Praktikerinnen und Praktiker betonen darüber hinaus die Bedeutung der Mensch-Tier-Beziehung. Der hellste, größte, komfortabelste Stall und das beste Futter allein sind noch keine Garantie für Tierwohl, wenn die Bäuerin oder der Bauer nicht auf seine Tiere “schaut”.

Im Begriff der “Turbokuh” drückt sich die Sorge aus, dass eine allzu hohe Milchleistung immer zu Lasten des Tierwohls respektive der Gesundheit der Kuh gehe. Einseitige Zucht und Futter, für das Wiederkäuer nicht geschaffen sind, stehen hier im Brennpunkt der Kritik.

Nimmt man die durchschnittliche Lebensdauer einer Kuh beziehungsweise die Zahl der Laktationen als Indiz für Tierwohl, so steht Österreich im internationalen Vergleich etwas besser da als die großen europäischen Milchproduzenten wie Frankreich und Deutschland. Die absoluten Zahlen sind dennoch ernüchternd und weisen eine stagnierende bis leicht rückläufige Tendenz auf. Auch in Österreich bekommt eine Kuh im Schnitt nur mehr drei bis vier Kälber (Laktationen), bevor sie aus dem Produktionskreislauf ausscheidet.

Sogenannte “Eingriffe” - wie zum Beispiel das weit verbreitete Enthornen - sind gesetzlich genau geregelt. Trotz eindeutiger Gesetzeslage werden derlei Praktiken im Zusammenhang mit Tierwohl und Tierleid auch von engagierten “Laien” heftig diskutiert.

Stierkälber können naturgemäß nicht zur Milchproduktion verwendet werden. Ihr Lebenslauf sieht daher ab einem bestimmten Zeitpunkt ganz anders aus als jener ihrer Schwestern. Auch hier haben wir uns Auskunft von Landwirtinnen und Landwirten geholt.

+

Tierwohl ist als Thema auch in der österreichischen Milchwirtschaft angekommen. Fast jede fünfte Kuh ist bio. Sie genießt höhere Standards auch in Sachen Tierwohl, vor allem beim vorgeschriebenen Platzangebot. Im internationalen Vergleich lassen relativ kleine Herdengrößen eine höhere Betreuungsintensität vermuten und damit eine tendenziell bessere Mensch-Tier Beziehung als wahrscheinlich erscheinen. Die von uns zu Rate gezogenen Tierwohlexpertinnen und -experten weisen darauf hin, dass in Österreich großteils tiergerechte Haltungssysteme verwendet werden. In enger Kooperation mit der Praxis werden stetig Verbesserungen erforscht und empfohlen.

?

Bilder von scheinbar glücklichen Kühen auf der Alm oder Weide dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch in Österreich die “freilaufende” Milchkuh zur Seltenheit geworden ist. Geschätzt verbringen nur etwa 35 bis 45 Prozent der Milchkühe den Sommer auf der Weide oder der Alm. Es soll damit nicht gesagt werden, dass Kühe im ganzjährigen Laufstall nicht gut gehalten werden. Tierwohlexpertinnen und -experten sind sich aber einig, dass regelmäßiger Auslauf respektive Weidegang ein Plus für die Kuh bedeuten. Etwa die Hälfte (genaue Zahlen sind nicht erhoben) der österreichischen Milchkühe wird in Anbindehaltung gehalten. Praktikerinnen und Praktiker sowie Expertinnen und Experten betonen zwar, dass dies keineswegs automatisch mangelndes Tierwohl bedeutet. So wird die Anbindehaltung durch gesetzlich vorgeschriebenen Auslauf einigermaßen kompensiert. Geschätzte zwei Drittel aller in dieser Forme gehaltenen Kühe verbringen beispielsweise den ganzen Sommer auf der Alm. Das Gesetz lässt in Ausnahmefällen die Ganzjahresanbindehaltung zu. Diese kritisieren alle von uns befragten Expertinnen und Experten, weil sie für Gesundheit und Wohlbefinden der Kuh sehr problematisch sei.

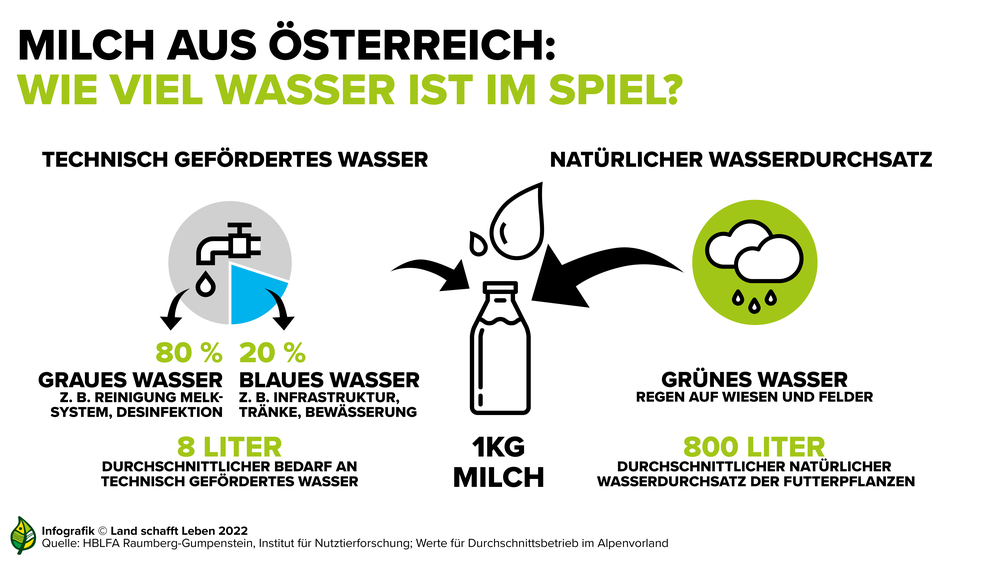

Der Wasserbedarf bei der Milchproduktion

Im Zusammenhang mit Milch wird immer wieder auch das Thema „Wasser“ diskutiert. Teilweise werden dabei überraschend hohe Werte als angeblicher „Wasserverbrauch“ genannt. Zugrunde liegen solchen Werten Berechnungen des sogenannten Wasserfußabdrucks. Bei der Verwendung entsprechender Zahlen kommt es häufig zu irreführenden Fehlinterpretationen. Ohne Kenntnis über die höchst unterschiedlichen Bestandteile eines Wasserfußabdrucks ist es unmöglich, diesen auf sinnvolle Weise als Maßstab für eine Nachhaltigkeitsbewertung von Milch, Käse oder anderen Lebensmitteln einzusetzen.

Grundsätzlich wird Wasser durch Nutzung in Haushalten, Industrie und Landwirtschaft nicht „verbraucht“, da das Wasser auch nach der Nutzung Wasser bleibt.

Allerdings kann es verschmutzt oder für eine unmittelbare Folgenutzung unbrauchbar gemacht werden. Das Wasser, das beispielsweise eine Kuh getrunken hat, kann unmittelbar nicht noch einmal getrunken werden. Es wandert zunächst, vor allem über Atemluft und Urin, in die Umwelt und durchläuft den natürlichen Wasserkreislauf, bevor es erneut Trinkwasserreserven befüllen kann.

In vielen Erdregionen ist Wasser ein knappes Gut. Selbst dort, wo Wasser grundsätzlich ausreichend vorhanden wäre, kann sauberes Trinkwasser knapp oder gar nicht verfügbar sein. Österreich ist aufgrund seiner natürlichen Gegebenheiten grundsätzlich ein wasserreiches Land. Auch der Klimawandel hat bislang nicht zu einer Veränderung der jährlichen Niederschlagsmengen geführt. Allerdings verteilen sich die Niederschläge zunehmend ungleichmäßig über das Jahr, sodass es immer häufiger zu regionalen Trockenperioden kommt, die die Landwirtschaft vor wachsende Herausforderungen stellen. Flächendeckende Trinkwasserknappheit lässt dies aber nicht unmittelbar erwarten.

Milch und „virtuelles Wasser“

Das Konzept des „virtuellen Wassers“ soll dabei helfen, die Bedeutung von Frischwasser bei der Produktion von Gütern zu verdeutlichen. Gemäß des Konzepts umfasst die Menge des virtuellen Wassers die aufsummierte Wassermenge, die über den gesamten Herstellungszyklus eines Produkts direkt oder indirekt genutzt wird. Das genutzte virtuelle Wasser wird dabei in drei Kategorien unterteilt.

- Blaues Wasser: Wasser, das technisch gewonnen wird. Es kann aus Grundwasser- oder Oberflächengewässern, in manchen Ländern auch aus Meerwasserentsalzungsanlagen stammen. Blaues Wasser wird für die künstliche Bewässerung von Nutzpflanzen, für Viehtränken oder innerhalb von Verarbeitungsprozessen zum Auswaschen von Produktanteilen oder zum Reinigen von Anlagen und Räumen genutzt.

- Graues Wasser: Das ist die Wassermenge, die im Zuge der Herstellung eines Produkts qualitativ so beeinträchtigt beziehungsweise verschmutzt wird, dass sie nicht mehr uneingeschränkt für andere Zwecke nutzbar ist.

- Grünes Wasser: Die Menge des Regenwassers, die von Pflanzen während ihres Wachstums aufgenommen wird. Nur ein verschwindend geringer Teil davon ist zum Zeitpunkt der Ernte oder des Abweidens durch Tiere in den Pflanzen gespeichert. Fast die gesamte Menge wird während der Vegetationsperiode von den Pflanzen aufgenommen, für den Transport von Nährstoffen im Pflanzeninneren genutzt und schließlich wieder verdunstet, also an die Atmosphäre abgegeben.

Die errechnete Menge des virtuellen Wassers wird in der Kommunikation häufig in Form des sogenannten Wasserfußabdrucks verwendet. Dieser lässt sich etwa für Produkte oder Unternehmen darstellen oder als durchschnittlicher Wasserbedarf pro Person (Pro-Kopf-Kennzahl).

Da die Größe des Anteils des grünen Wassers vom Witterungsverlauf am jeweiligen Standort abhängt, kann diese im Prinzip nicht beeinflusst werden. Zudem fällt grünes Wasser ohnehin vom Himmel und wird im Zuge seiner Nutzung wieder an die Atmosphäre abgegeben. Es handelt sich in diesem Zusammenhang daher nicht um eine Ressource, die sich durch sparsames Verhalten schonen ließe – im Gegensatz etwa zu potenziell knappem Trinkwasser, das gefördert, transportiert und unter Umständen aufbereitet werden muss.

Eine Publikation des Landwirtschaftsministeriums zu virtuellem Wasser aus dem Jahr 2021 bringt dies wie folgt auf den Punkt: „Bei der Betrachtung des Wasserfußabdrucks selbst ist es somit von wesentlicher Bedeutung, ob es sich in der landwirtschaftlichen Produktion überwiegend um grünes, blaues oder graues virtuelles Wasser handelt. Aus Überlegungen zur Verfügbarkeit können bestimmte Wasserbedarfe in unterschiedlichen Regionen akzeptabel sein oder auch nicht. Zumindest für Österreich sind (...) die regional verfügbaren Grundwasserressourcen bekannt und können dem Wasserbedarf gegenübergestellt werden. Dabei zeigt sich, dass die gegenwärtigen Nutzungen aus dem Grundwasser nachhaltig gedeckt werden können."

Allerdings könnte sich diese Situation mit dem Klimawandel regional ändern: „Für den Zeithorizont 2050 ergeben sich je nach betrachtetem Klimaszenario für einige Regionen mögliche Zustände, in denen ein sehr hoher Ausnutzungsgrad wahrscheinlich ist“, erklärt das Ministeriums-Dokument.

Die Milch und ihr Wasserfußabdruck

Die untenstehende Grafik zeigt den Wasserfußabdruck für einen Liter Milch aus dem Alpenvorland laut einer Schätzung von Thomas Guggenberger, Leiter des Instituts für Nutztierforschung an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein. Die Zahlen zeigen: 99 Prozent des Wasserfußabdrucks der Milch umfassen die Menge des Regenwassers, das auf Grün- und Ackerland niederregnet. Berücksichtigt man ausschließlich jene Wassermenge, die technisch beeinflussbar ist, dann beläuft sich dieser Teil des Wasserfußabdrucks auf acht Liter Wasser pro Liter Milch.