Welche Rolle spielen Landwirtschaft und Ernährung beim Klimawandel?

Dieser Report wurde umfassend begutachtet durch: Dr. Franz Sinabell, WIFO & Dr. Stefan Hörtenhuber, Institut für Nutztierwissenschaften, BOKU

Weitere Kommentare und fachliche Unterstützung (unvollständige Liste): Dr. Markus Herndl und Dr. Thomas Guggenberger, HBLFA Raumberg-Gumpenstein; Prof. Werner Zollitsch, Zentrum für Globalen Wandel & Nachhaltigkeit, BOKU; Prof. Sophie Zechmeister-Boltenstern, Institut für Bodenforschung, BOKU; Prof. Peter Breunig, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf; DI Andrea Spanischberger, BML; Johannes Strobl, MSc

Veröffentlicht am 10.07.2023

Alle reden über den Klimawandel. Wer sich nicht völlig von der Nachrichtenwelt abschottet, wird tagtäglich mit diesem Begriff konfrontiert. Aber was genau bedeutet Klimawandel, welche Faktoren treiben ihn an und was hat das mit unserem Essen zu tun?

Wenn du dich noch mal schnell mit den Grundlagen des Klimawandels befassen möchtest, dann lies einfach gleich hier unten weiter. Möchtest du ohne Umweg etwas über die Rolle von Ernährung und Landwirtschaft erfahren, dann lies dir am besten nacheinander die folgenden Kapitel durch:

Grundlagen des Klimawandels: der Treibhauseffekt und seine Folgen für die Landwirtschaft

- Treibhausgase machen die Erde bewohnbar, indem sie einen Teil der Sonnenwärme in der Atmosphäre zurückhalten.

Menschliche Aktivitäten erhöhen den Gehalt an Treibhausgasen und führen zu zusätzlicher Erwärmung von Landmassen und Ozeanen. - Wesentliche Ursache des menschengemachten Klimawandels ist die Verbrennung fossiler Energieträger und des damit verbundenen CO2-Ausstoßes. Hinzu kommen die Umwandlung natürlicher Kohlenstoffspeicher (Wälder, Moore etc.) sowie weitere Treibhausgasquellen.

- Der IPCC („Weltklimarat“) fasst regelmäßig das wachsende Wissen zusammen und ist das zentrale internationale Gremium in Sachen Klimawandel.

- Zu den Auswirkungen des Klimawandels für die österreichische Landwirtschaft gehören: früher einsetzende und länger andauernde Vegetationsperioden, häufigere und längere Trockenphasen, vermehrt auftretende lokale Starkregen, sich neu verbreitende Schädlinge und einiges mehr.

- Ertragsausfälle und die Notwendigkeit der Anpassung an veränderte Bedingungen gehören bereits heute zu den Folgen des Klimawandels, die heimische Bäuerinnen und Bauern zu spüren bekommen.

Das findest du in diesem Kapitel:

- Das Wirkungsprinzip der Erderwärmung

- Problem: der menschengemachte Teil des Treibhauseffekts

- Treibhausgase: geringe Anteile, große Wirkung

- CO2-Äquivalente als Maßzahl der Klimawirkung

- Die Erderwärmung der vergangenen Jahrzehnte

- Auswirkungen des Klimawandels auf Österreich und die Welt

- Das Klima-Ziel von Paris: Sind 1,5 Grad noch zu schaffen?

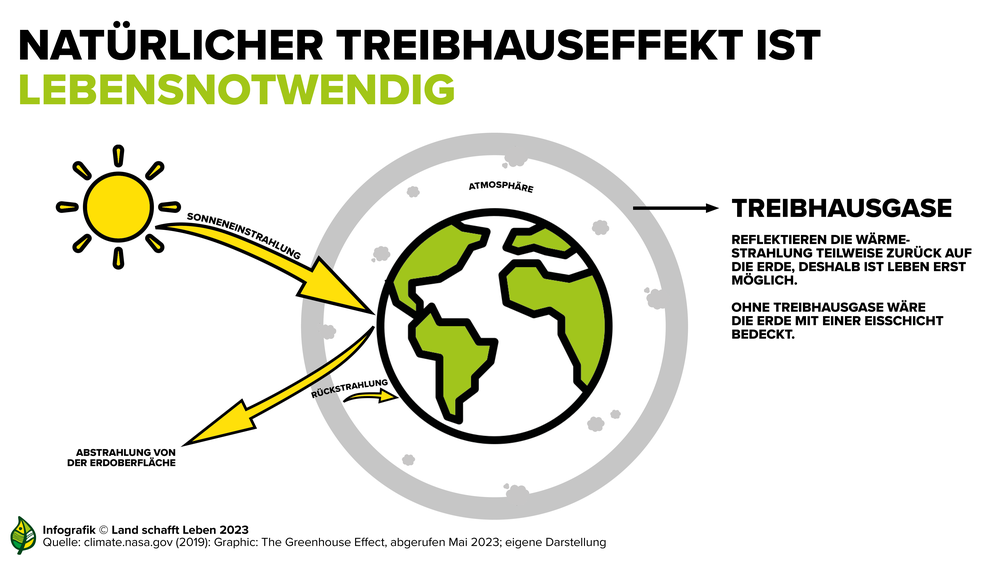

Grundsätzlich ist es so: Das Weltall, durch das unser Heimatplanet Erde mit mehr als 100.000 Stundenkilometern rast, ist ein sehr kalter Ort. In der Regel herrschen dort frische -270 Grad Celsius1. Ohne den natürlichen Treibhauseffekt läge die Durchschnittstemperatur auf der Erde in Bodennähe – trotz Sonneneinstrahlung – bei rund -15 Grad. Unser Planet wäre komplett vereist und unbewohnbar. Der Treibhauseffekt beziehungsweise die Treibhausgase, zu denen Wasserdampf (H2O), Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4) oder Lachgas (N2O) gehören, sorgen dafür, dass die mittlere Temperatur stattdessen bei rund 15 Grad liegt und vergleichsweise gemütliche Bedingungen herrschen.

Weitere Treibhausgase haben einen geringeren Anteil an der Erderwärmung und in puncto Landwirtschaft keine Bedeutung. Zu ihnen zählen etwa Wasserhaltige Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW), Fluorierte Gase (F-Gase) und weitere.

Die weitaus größte Wirkung auf das Klima hat der Wasserdampf. Dabei handelt es sich um gasförmiges, unsichtbares Wasser. Bei dem, was wir umgangssprachlich als „Wasserdampf“ bezeichnen und etwa beim Kochen am Herd sichtbar wird, handelt es sich im naturwissenschaftlichen Sinne um winzig kleine, aber flüssige Wassertröpfchen. Echter Wasserdampf wirkt als Klimagas mehrfach stärker als CO2. Der Wasserdampfgehalt in der Atmosphäre wird von Menschen aber lediglich indirekt beeinflusst, weshalb er nicht zu den menschengemachten Klimagasen zählt.

Gasförmiges Ammoniak hingegen ist selbst zwar kein Treibhausgas, wird aber nach seiner Ausbringung in die Umwelt unter anderem zu Lachgas umgewandelt und entsteht vor allem in der landwirtschaftlichen Tierhaltung. Es wird daher auch als indirekt wirkendes Treibhausgas bezeichnet.

Das Wirkungsprinzip der Erderwärmung

Der Treibhauseffekt wirkt, grob gesagt, etwa so: Die Sonne schickt energiereiche Strahlung Richtung Erde. Diese wandert durch die Atmosphäre hindurch, prallt auf Meeres- und Erdoberflächen und erwärmt diese. Die Oberflächen schicken im Gegenzug Wärmestrahlung zurück Richtung All. Die genannten Gas-Moleküle halten einen Teil dieser Wärmestrahlung zurück, indem sie diese zunächst aufnehmen (absorbieren) und dann in alle Richtungen wieder abgeben. Dadurch bleibt ein Teil der Wärme in der Atmosphäre erhalten, statt ins All zu entweichen. Auch die Erdoberfläche bleibt dadurch wärmer als sie es ohne Treibhauseffekt wäre.

Übrigens: Zwar herrschen auch in einem Gewächshaus, beziehungsweise „Treibhaus“, wärmere Temperaturen als außerhalb der Glas- oder Plastikscheiben. Allerdings liegt dies in erster Linie daran, dass die Scheiben eine Vermischung erwärmter Luft mit der Umgebungsluft verhindern. Insofern ist der Begriff Treibhauseffekt etwas unglücklich gewählt.

Problem: der menschengemachte Teil des Treibhauseffekts

Der Treibhauseffekt ist also eine der wesentlichen Voraussetzungen, die Leben auf der Erde überhaupt erst ermöglichen. Das Problem ist, wie so oft, das Zuviel. Menschliche Aktivitäten haben dazu geführt, dass die Konzentrationen von Treibhausgasen in der Atmosphäre heute höher sind als sie es ohne Menschen zum jetzigen Zeitpunkt der Klimageschichte wären. Dadurch wird mehr Wärmestrahlung zurückgehalten als uns guttut, das Klima erwärmt sich fortlaufend.

Sobald es irgendwo in Österreich kräftig schneit oder die Temperatur in den Keller fällt, kommt es regelmäßig zu Wortmeldungen, die in etwa so lauten: Seht her, die Sache mit dem Klimawandel kann nicht stimmen! Wie könnte es andernfalls so heftig schneien und so kalt sein?

Derartige Aussagen beruhen auf der Missachtung des fundamentalen Unterschieds zwischen den Begriffen Wetter und Klima. Die Tatsache, dass es einen unwiderlegbaren Klimawandel gibt, heißt natürlich keinesfalls, dass es nie wieder schneien wird. Der Klimawandel bringt es aber mit sich, dass bestimmte Wetterereignisse wie Schneefall oder Hitze häufiger oder weniger häufig zu beobachten sind. Einige treten bereits jetzt mehr oder weniger häufig beziehungsweise vermehrt in intensiverer oder weniger intensiver Weise auf als im Durchschnitt vergangener Jahrzehnte. Folgende begriffliche Unterscheidung ist wichtig2:

Wetter: Das Wetter zeigt sich im physikalischen Zustand der Atmosphäre, der zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort messbar ist. Etwa in Form von Temperatur, Luftdruck oder Niederschlag. Das Wetter kann sich minütlich ändern, etwa wenn es aufhört zu regnen und plötzlich die Sonne hervorkommt.

Witterung: Mit der Witterung ist der allgemein vorherrschende oder charakteristische Ablauf des Wetters innerhalb weniger Tage bis hin zu ganzen Jahreszeiten gemeint. Witterung ist also mehr als Wetter, aber noch lange nicht Klima.

Klima: Man könnte das Klima salopp als das „Durchschnittswetter“ bezeichnen. Laut Deutschem Wetterdienst ist es „definiert als die Zusammenfassung der Wettererscheinungen, die den mittleren Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort oder in einem mehr oder weniger großen Gebiet charakterisieren.“ Das Klima zeigt sich in statistischen Gesamteigenschaften aus Mittelwerten, Extremwerten, Häufigkeiten und weiteren Parametern, die meist über Zeiträume von drei Jahrzehnten miteinander verglichen werden.

Zu den klimarelevanten menschlichen Aktivitäten zählen auch die bereits vor vielen tausend Jahren eingeleiteten Veränderungen der Erdoberfläche, die das Roden von Wäldern oder das Trockenlegen von Sümpfen und Mooren sowie die Anlage von Siedlungen und Agrarflächen mit sich gebracht haben.

Durch die Beseitigung solcher natürlicher Kohlenstoffspeicher wurden und werden noch immer große Mengen CO2 freigesetzt. Mehr dazu im Abschnitt Unterschätzter Faktor Landnutzung.

Bis zum Jahr 1850 waren solche Landnutzungsänderungen die dominante Ursache für die Zunahme der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Dies ist unter anderem einem Bericht des Weltklimarats aus dem Jahr 2021 zu entnehmen3. Weltklimarat ist die umgangssprachliche Bezeichnung für den 1988 ins Leben gerufenen „Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimafragen“, kurz IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Der IPCC ist heute das zentrale und international anerkannte Wissenschaftsgremium in Sachen Klimawandel. Unter seinem Dach treffen sich regelmäßig tausende Forschende aus aller Welt, um die neuesten Studien zusammenzutragen, zu diskutieren und in Form sogenannter Sachstands- oder Sonderberichte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

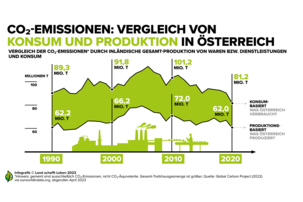

Seit dem Zeitalter der Industrialisierung, die ungefähr ab der Mitte des 18. Jahrhunderts von England aus begann, steigt die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre stärker an. Dieser Übergang von der Agrar- in die Industriegesellschaft erfasste nach und nach alle Industrie-Staaten, später auch Schwellen- und zum Teil Entwicklungsländer und fußt im Wesentlichen auf der Verbrennung der fossilen Energieträger Kohle, Erdöl und Erdgas. Diese stecken voller Kohlenstoff, der durch die Verbrennung – gebunden in CO2-Molekülen – in die Atmosphäre gelangt. Besonders rasant vollzieht sich diese Entwicklung seit Ende des Zweiten Weltkriegs.

Anders formuliert: Ursache des derzeitigen Klimawandels ist die Tatsache, dass immer mehr Menschen große Mengen an Konsumgütern beanspruchen und verbrauchen und dadurch in relativem Wohlstand leben. Dieser Wohlstand fußt bis heute auf der Verbrennung von Unmengen fossiler Energieträger.

Treibhausgase: geringe Anteile, große Wirkung

Das mit Abstand wichtigste durch Menschen beeinflusste Treibhausgas ist das Molekül Kohlenstoffdioxid. Meist wird seine Bezeichnung zu „Kohlendioxid“ oder einfach „CO2“ abgekürzt. Das Molekül ist aus jeweils einem Kohlenstoff-Atom und zwei Sauerstoff-Atomen zusammengesetzt. Im Jahr 1800 lag die CO2-Konzentration in der Atmosphäre noch bei rund 280 ppm. Die Einheit ppm steht für parts per million (engl.), sprich für die Anzahl von Teilchen pro einer Million Teilchen. Ein ppm entspricht dabei einem Gramm pro Tonne (= eine Million Gramm). In den 10.000 Jahren vor dem Jahr 1800 war die CO2-Konzentration nahezu konstant.

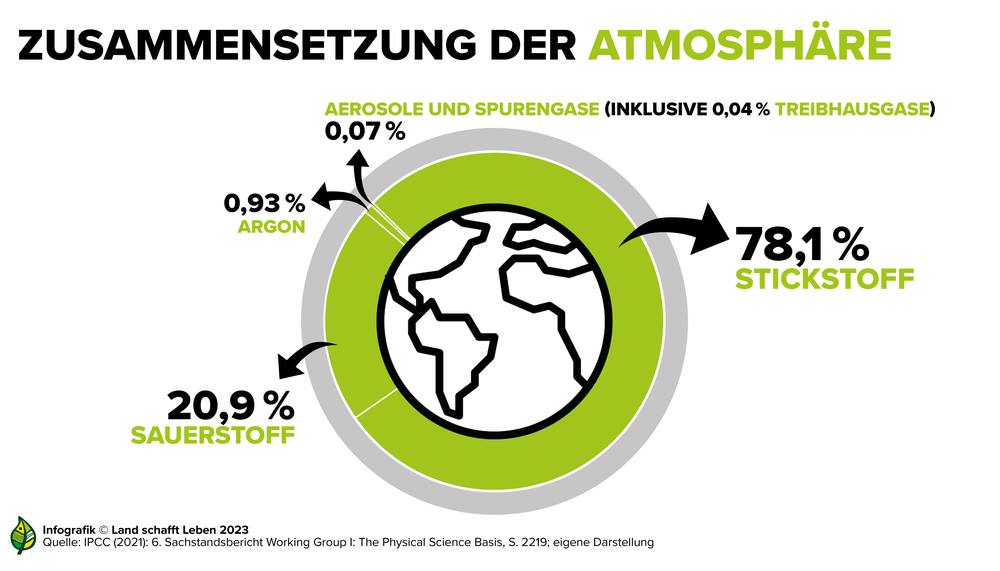

Bis heute, genauer gesagt bis zum Jahr 2021, ist der im Jahresverlauf schwankende atmosphärische CO2-Gehalt auf durchschnittlich 415 ppm geklettert4. Das ist der höchste Stand der vergangenen zwei Millionen Jahre und entspricht rund 0,04 Prozent der atmosphärischen Gasmenge. Laut IPCC wissen wir durch die Auswertung von Eisbohrkernen zudem, dass dieses durch den Menschen verursachte Anschwellen des CO2-Gehalts schneller und weitergehend erfolgte als je zuvor innerhalb der vergangenen 800.000 Jahre5.

Aber wie kann ein derart geringer Anteil von 0,04 Prozent Kohlendioxid überhaupt eine solch entscheidende Wirkung entfalten? Die Antwort ist simpel: Es kommt eigentlich gar nicht auf den Anteil am gesamten Gas-Gemisch der Atmosphäre an, sondern auf die absolute Menge der Treibhausgase. Stickstoff und Sauerstoff machen zusammen 99 Prozent der Atmosphäre aus – mit jeweils 78 Prozent bzw. 21 Prozent Anteil am Luftgemisch. Aufgrund des physikalischen Aufbaus dieser Moleküle, können diese aber keine Wärme absorbieren, weshalb sie keine Treibhausgase sind. Der Treibhauseffekt wird also allein durch die rein anteilsmäßig unbedeutenden Treibhausgase verursacht.

Der Unterschied zwischen ihrem Anteil am Gasgemisch, das wir „Luft“ nennen, und ihrer Wirkung aufs Klima zeigt sich bei den Molekülen Methan (CH4) und Lachgas (N2O) noch viel deutlicher. Auch deren Vorkommen in der Atmosphäre wächst seit der Industrialisierung und dennoch kommen sie in der Luft nur in Spuren vor. Im Jahr 2021 wurde eine mittlere atmosphärische Methan-Konzentration von „nur“ 1.896 Teilchen pro einer Milliarde Teilchen gemessen, was einem Anteil von 0,00019 Prozent entspricht. Der Anteil an Lachgas betrug 0,00003 Prozent. Ein Methan-Molekül oder ein Lachgasmolekül, kann allerdings jeweils mehr Wärme zurück zur Erde schicken als ein CO2-Molekül, weshalb ihre relative Bedeutung größer ist als ihr Mengenanteil. Auch die Konzentrationen dieser beiden Klimagase sind in der Atmosphäre mittlerweile höher als je zuvor innerhalb der vergangenen 800.000 Jahre6. Mehr dazu im Abschnitt CO2-Äquivalente als Währung der Klimawirkung.

Übrigens: Ob man nun von einem Anteil von 0,04 Prozent an CO2 oder an Treibhausgasen insgesamt spricht, macht keinen Unterschied. Aufgrund der sehr geringen Anteile der anderen Treibhausgase wie Methan und Lachgas zeigt sich der Unterschied erst im Bereich der vierten Nachkommastelle.

Die Wirkung der Treibhausgase in der Atmosphäre lässt sich mit der Wirkung von Alkohol im menschlichen Blut vergleichen. Auch in diesem Fall können geringe Mengenanteile verheerende Wirkung nach sich ziehen. Bis zu einem Anteil von unter 0,05 Prozent (0,5 Promille) gilt man in Österreich gerade noch als fahrtüchtig. Ab 0,08 Prozent (0,8 Promille) kann der Führerschein weg sein. Wessen Blut aus 0,3 Prozent (drei Promille) Alkohol besteht, kann sich leicht in der Notaufnahme eines Spitals oder am Friedhof wiederfinden.

CO2-Äquivalente als Maßzahl der Klimawirkung

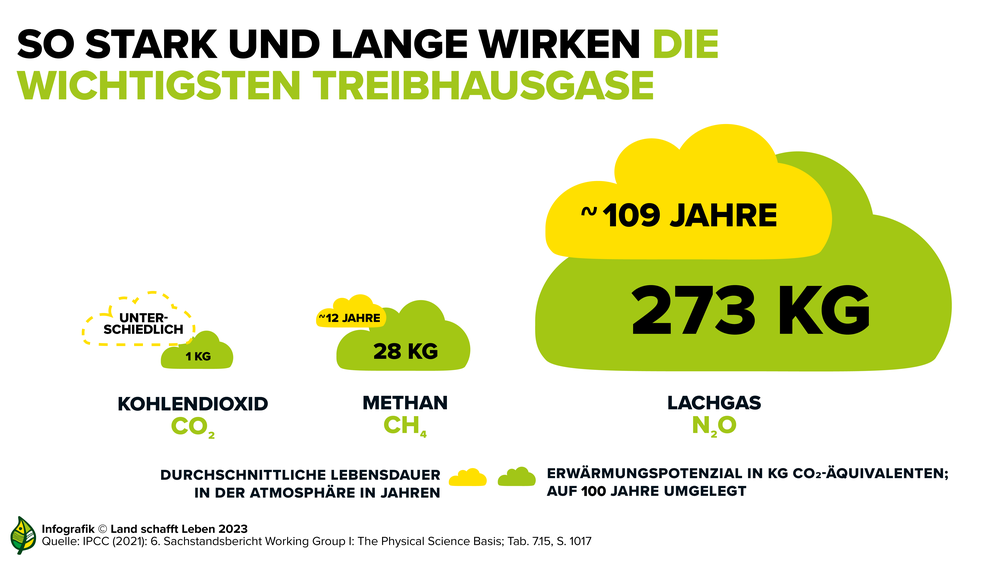

Die wichtigsten Treibhausgase sind Kohlendioxid (CO2), Lachgas (N2O) und Methan (CH4). Diese Moleküle unterscheiden sich in ihrem physikalischen Vermögen, Wärmeenergie aufzunehmen. Sie erwärmen die sie umgebende Luft daher mehr oder weniger kräftig. Außerdem halten sie sich in der Atmosphäre über unterschiedlich lange Zeiträume, bevor sie chemisch abgebaut oder vom Meer oder den Landmassen aufgenommen werden. Ein einmal freigesetztes Molekül wirkt also unterschiedlich stark und unterschiedlich lange.

Durch die Umrechnung in die Maßeinheit der „CO2-Äquivalente“ wird das unterschiedliche Erwärmungspotenzial der verschiedenen Gase vergleichbar gemacht und auf einen einheitlichen Zeitraum von 100 Jahren umgelegt. CO2-Äquivalente sind das von der internationalen Klimawissenschaft anerkannte Standard-Maß. Sie sind in den Berichten des Weltklimarates und zahlreicher Studien unter dem Kürzel GWP100 wiederzufinden. Es steht für Global Warming Potential, also das globale Erwärmungspotenzial, umgerechnet auf 100 Jahre.

Laut den aktuellen Regeln der internationalen Klimaforschung entspricht ein Kilogramm CO2 einem CO2-Äquivalent von 1, während ein Kilogramm Methan 28 und ein Kilogramm Lachgas 273 CO2-Äquivalenten entspricht.

Die Erderwärmung der vergangenen Jahrzehnte

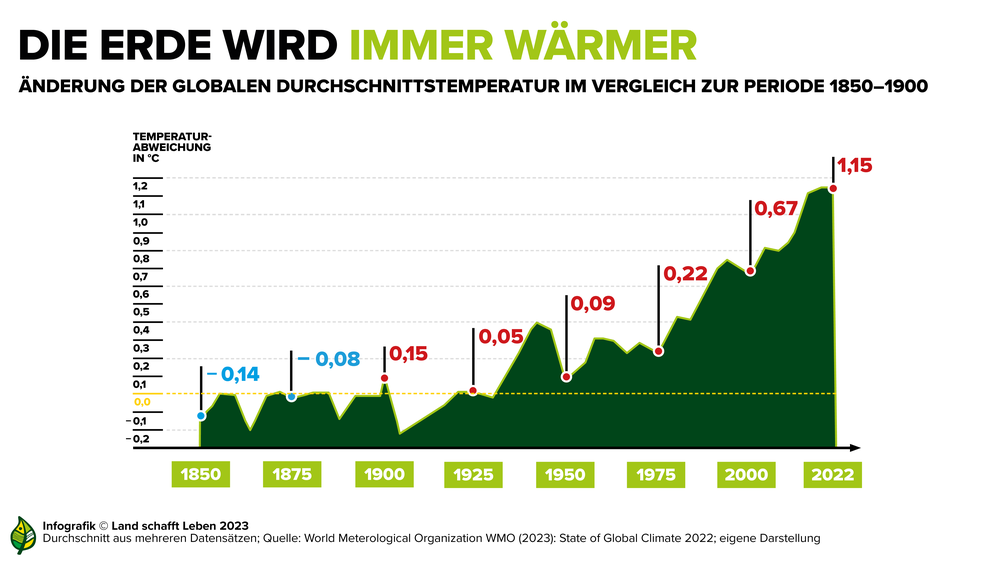

Die Erderwärmung ist an einer deutlichen Zunahme der globalen Durchschnittstemperatur abzulesen. Diese errechnet sich vereinfacht gesagt aus den Lufttemperaturen, die nahe über den Landoberflächen, über dem Eis der Meereisregionen sowie über den Wasserflächen der restlichen Ozeangebiete gemessen werden.

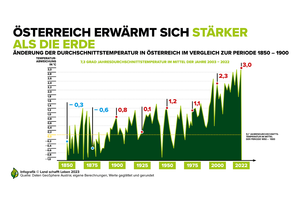

Die globale Durchschnittstemperatur lag laut Daten7 der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) im Jahr 2022 bei 1,15 Grad über dem mittleren Niveau der Jahre zwischen 1850 und 1900. Das bislang wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen war das Jahr 2016 als die globale Durchschnittstemperatur 1,28 Grad über der Vergleichsperiode lag.

Das Klima schwankt von Jahr zu Jahr, ganz von Natur aus. Zu Beginn der 2000er-Jahre war sogar eine 15-jährige Periode zu verzeichnen, in der die globale Erwärmung eine Art Pause einlegte. Außerdem waren die Jahre 2021 und 2022 weniger warm als 2019 und 2020. Entscheidend ist aber der längerfristige Trend, und dieser zeigt seit den 1970er-Jahren steil nach oben – trotz aller Schwankungen. Besonders deutlich zeigt sich der Wandel in der jüngsten Vergangenheit: So waren die Jahre 2015 bis 2022 die acht wärmsten, die jemals gemessen wurden.

Übrigens: Wenn der Weltklimarat von „der“ Erderwärmung spricht, dann meint er damit nicht einzelne Jahre. Vielmehr errechnet er wiederum den Durchschnitt aus den jeweils zehn zurückliegenden Jahren, für die alle Daten vorliegen. Laut der im Frühjahr 2023 veröffentlichten Zusammenfassung des Syntheseberichts des 6. Sachstandsberichts (ja, so sperrig kann das oftmals klingen) beträgt die aktuelle Erderwärmung offiziell 1,1 Grad. Um so viel liegt der Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2020 über dem der Jahre 1850 bis 19008.

Auswirkungen des Klimawandels auf Österreich und die Welt

Im österreichischen Klimaschutzbericht 2022 ist zu lesen: „Der Klimawandel verläuft schneller und folgenschwerer als früher angenommen. In allen Regionen der Erde und im gesamten Klimasystem (Atmosphäre, Ozeane, Meereseis und Gletscher) sind Veränderungen zu beobachten, wie sie in den letzten Jahrtausenden nicht vorkamen.“

Ein Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur um ein oder zwei Grad mag im ersten Moment wenig dramatisch klingen. Allerdings macht sich dies unter anderem wie folgt bemerkbar:

- verstärktes Abschmelzen des Grönlandeises und der Gletscher sowie Rückzug des arktischen Meereises; letzteres hat bereits den niedrigsten Stand seit 1850 erreicht

- steigender Meeresspiegel und für Küstengebiete und Inseln höheres Risiko von Überschwemmungen

- häufigere und intensivere Hitzeextreme sowie Starkregenereignisse

- häufigere Dürreperioden

- mehr und intensivere tropische Wirbelstürme

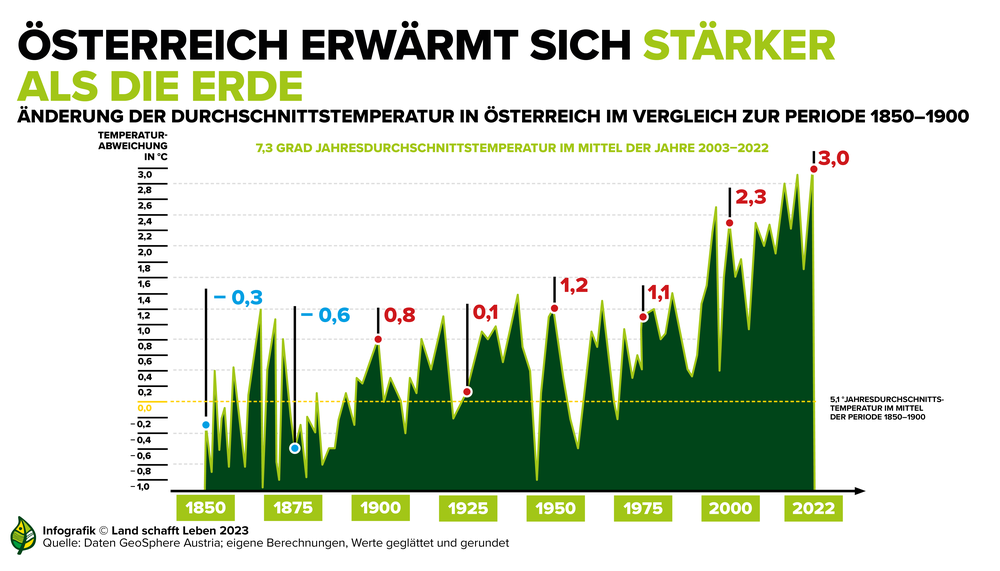

Generell erwärmen sich Landmassen schneller als die Oberflächen der Ozeane. Daher steigen auch die Durchschnittstemperaturen im Alpenraum kräftiger als im globalen Durchschnitt. Im Klimabulletin 2022 von Geosphere Austria ist zu lesen: „Die in Österreich um 1890 einsetzende, zunächst schwache Erwärmung verstärkte sich um 1980 und hält seither ungebrochen an. (...) Österreichweit war 2022 mit einer Abweichung von +2,3 °C zum Bezugszeitraum 1961-1990 nach 2018 das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen im Spätbarock.“

Um die Erwärmung Österreichs mit der globalen Erwärmung noch anschaulicher vergleichen zu können, haben wir aus den von GeoSphere Austria zur Verfügung gestellten Jahresdurchschnittstemperaturen die Abweichungen gegenüber derselben Referenzperiode berechnet, die auch die WMO und der IPCC häufig benutzen. Bezogen auf dieses Mittel der Jahre von 1850 bis 1900 war Österreich im Jahr 2022 um drei Grad wärmer. Siehe dazu unsere Grafik.

Vielleicht fragst du dich, warum die Kurve für Österreich viel spitzere Zacken zeigt als der globale Temperaturverlauf. Darin spiegeln sich die erwähnten Schwankungen der mittleren Jahrestemperatur an einem bestimmten Ort, in diesem Fall Österreich. Über den Globus verteilt gleichen sich diese Schwankungen teilweise aus, da einem kühleren Jahr in Mitteleuropa vielleicht ein wärmeres Jahr in Südamerika gegenübersteht.

Die Folgen für die Landwirtschaft in Österreich

Auch in der österreichischen Landwirtschaft ist der Klimawandel längst angekommen. De facto sind Landwirtinnen und Landwirte jene Menschen, die die Auswirkungen der Veränderungen in ihrer Arbeit mit am deutlichsten vor Augen geführt bekommen: Früher einsetzende und länger andauernde Vegetationsperioden, häufigere und längere Trockenphasen, vermehrt auftretende lokale Starkregen und sich neu verbreitende Schädlinge sind nur einige Beispiele. Sich an diese veränderten Bedingungen anzupassen, zählt zu den zentralen Herausforderungen der Landwirtschaft.

Insbesondere die Veränder ung der zeitlichen Niederschlagsverteilung im Jahresverlauf erfordert große Anpassungsleistungen. Während sich die Gesamtmenge der Niederschläge bislang kaum verändert hat, ist eine Verschiebung der Niederschlagsmengen in Richtung der Wintermonate zu beobachten. Im Sommer dagegen regnet es oftmals längere Zeit gar nicht, bis schließlich sehr viel Wasser auf einmal vom Himmel fällt, sodass der Boden nicht immer die ganze Menge aufnehmen kann. Erosion und Überschwemmungen sind die Folgen. Auch Hagel und Sturm begleiten solche Unwetter nicht selten. In jüngster Vergangenheit kam es daher immer wieder zu quantitativen und qualitativen Ernteeinbußen, etwa bei Erdäpfeln sowie im Obst- und Weinbau. Gerade letztere sind aufgrund früherer Blüh- und Austriebszeitpunkte besonders empfindlich für Spätfröste, die immer wieder großen wirtschaftlichen Schaden anrichten.

ung der zeitlichen Niederschlagsverteilung im Jahresverlauf erfordert große Anpassungsleistungen. Während sich die Gesamtmenge der Niederschläge bislang kaum verändert hat, ist eine Verschiebung der Niederschlagsmengen in Richtung der Wintermonate zu beobachten. Im Sommer dagegen regnet es oftmals längere Zeit gar nicht, bis schließlich sehr viel Wasser auf einmal vom Himmel fällt, sodass der Boden nicht immer die ganze Menge aufnehmen kann. Erosion und Überschwemmungen sind die Folgen. Auch Hagel und Sturm begleiten solche Unwetter nicht selten. In jüngster Vergangenheit kam es daher immer wieder zu quantitativen und qualitativen Ernteeinbußen, etwa bei Erdäpfeln sowie im Obst- und Weinbau. Gerade letztere sind aufgrund früherer Blüh- und Austriebszeitpunkte besonders empfindlich für Spätfröste, die immer wieder großen wirtschaftlichen Schaden anrichten.

Das Wetter in Österreich ist unberechenbarer geworden. Diese Tatsache erschwert viele Entscheidungen, vor denen Landwirtinnen und Landwirte regelmäßig stehen. Wann sollte man am besten mit dem Anbau beginnen? Wann ist der beste Zeitpunkt für die Düngung oder die Schädlingsbekämpfung? Ist die Ernte des reifen Getreides noch rechtzeitig zu schaffen, bevor der nächste Regen zu Qualitätseinbußen oder ein Unwetter zu starken Ernteverlusten führt? Solche Fragen werden zunehmend schwieriger zu beantworten.

Auch tierhaltende Betriebe hatten zuletzt teils drastische Ernteeinbußen bei Heu, Grassilage und Futtergetreide zu verkraften, die vermehrten Hitzetage machen Nutztieren zu schaffen.

Beinahe in allen Bereichen sieht sich die Landwirtschaft mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Das Thema Wasserknappheit spielt eine besonders große Rolle, wobei damit in erster Linie die zeitlich und örtlich begrenzte Knappheit an Niederschlagswasser und weniger eine Grundwasserknappheit gemeint ist. Mehr dazu findest du im Kapitel Das Missverständnis mit dem Wasserverbrauch.

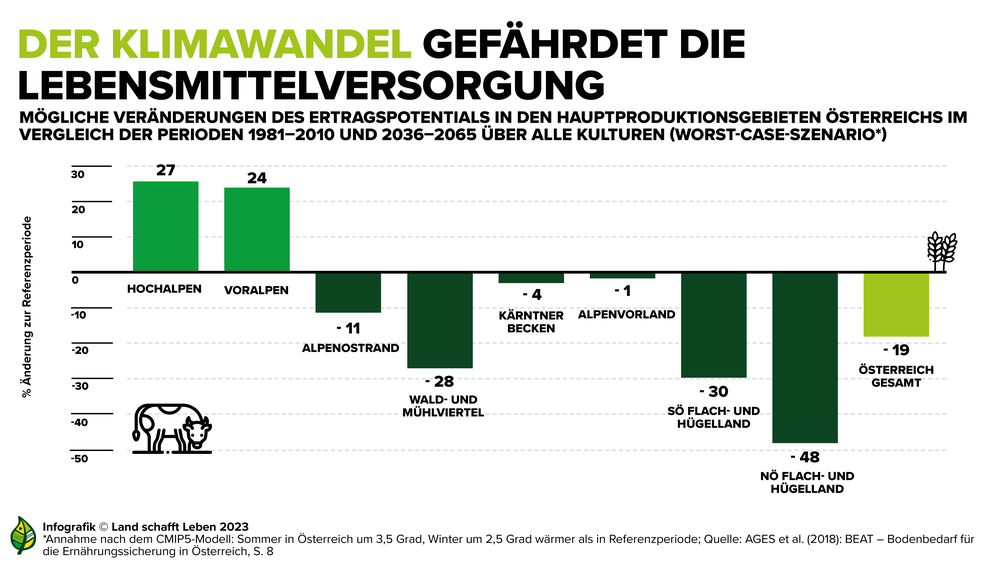

In diesem Zusammenhang kam auch ein Forschungsprojekt unter Leitung der AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) zu einem bemerkenswerten Ergebnis. Demnach könnte der Klimawandel im ungünstigsten Fall bis zur Mitte des Jahrhunderts dafür sorgen, dass das Ertragspotenzial von Österreichs Böden im Durchschnitt um rund 20 Prozent geringer ausfällt als um den Jahrhundertbeginn herum. Zwar könnten höhere Temperaturen und eine verlängerte Vegetationsperiode etwa in den Hochalpen sogar für fast 30 Prozent Mehrertrag an Grünfutter sorgen. Auf der anderen Seite steht allerdings beispielsweise die Befürchtung, dass in den Ackerbaugebieten des Nordostens Trockenperioden zu einem rund 50 Prozent geringeren Ertragspotenzial an Getreide und anderen Kulturen führen.

Beispiele für die bedeutendsten, schon heute wahrnehmbaren Auswirkungen des Klimawandels für die Landwirtschaft in Österreich:

- Ertragsausfälle durch Trockenheit

Da der Frühling tendenziell früher einsetzt und Herbst und Winter länger auf sich warten lassen, verlängert sich der Zeitraum, in dem Pflanzen im Freien wachsen können. Dieser Zeitraum wird auch als Vegetationsperiode bezeichnet. Eine verlängerte Vegetationsperiode kann prinzipiell sogar für größere Erträge sorgen. In den Alpenregionen zeigt sich dies tatsächlich in Form eines im Durchschnitt vermehrten Aufwuchses von Gräsern und Kräutern im Grünland. Dem stehen allerdings weniger gleichmäßig verteilte Niederschlagsmengen und längere Trockenphasen entgegen. Das Risiko von Ertragseinbußen wächst. Regenwasser durch verbesserte Anbaumethoden und Fruchtfolgen besser im Boden zu speichern, gilt als eine der zentralen Herausforderungen im Ackerbau. Dort, wo es technisch und finanziell möglich ist, muss häufiger künstlich bewässert beziehungsweise beregnet werden.

- Hitzebedingte Ertragsausfälle

Hitze schadet vielen unserer Kulturpflanzenarten – selbst bei optimaler Wasserversorgung. Temperatur und Wasserversorgung wirken nämlich prinzipiell unabhängig voneinander. Vor allem vermehrt auftretende frühsommerliche Hitzetage (also Tage mit Höchsttemperaturen von 30 Grad und darüber) schaden vielen Nutzpflanzen, etwa dem Getreide – zum Teil genau in jener Phase, in der sich die Körner mit Stärke füllen sollen. Hitze führt in diesem Fall zu einer deutlich verminderten Photosynthese-Leistung. Statt 30 Grad und mehr wären zu diesem Zeitpunkt Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad optimal. Andere Arten kommen mit Hitze besser zu Recht, zum Beispiel Sojabohnen. Ihr Temperaturoptimum liegt bei rund 30-33 Grad. Nicht zuletzt deshalb ist ihre Anbaufläche in den vergangenen zehn Jahren in Österreich stark angewachsen. - Mehr und andere Schädlinge

Aufgrund höherer Durchschnittstemperaturen überdauern viele Schädlingsarten den Winter besser und sie können sich häufiger vermehren. Speziell wärmeliebende Schädlinge treten vermehrt auf. Zusätzlich vergrößert Trockenheit das Schadpotenzial mancher Insektenarten. Der Drahtwurm etwa hat es in den vergangenen Jahren immer wieder in die Schlagzeilen geschafft, indem er heimischen Kartoffelbau-Betrieben erhebliche Teile der Ernte angefressen oder unbrauchbar gemacht hat. Auf der Suche nach Wasser frisst sich der Schädling durch die wasserhaltigen Knollen und macht sie zusätzlich durch seinen Kot ungenießbar. Der Derbrüsselkäfer macht Zuckerrübenbäuerinnen und -bauern immer öfter einen Strich durch die Rechnung. Und selbst exotisch klingende Schädlinge wie der über den Mittelmeerraum einwandernde Baumwollkapselwurm machen sich inzwischen an österreichischen Salat- oder Paradeiserpflanzen zu schaffen. - Starkregen, Erosion und weniger Schnee in den Niederungen

Häufige Starkregen erhöhen das Risiko für Erosion, also das Abschwemmen der fruchtbaren obersten Bodenschicht insbesondere in Hanglagen und bei ausgetrockneten Böden, die unter anderem auch aufgrund einer geringeren Schneebedeckung im Winter weniger Wasser aufnehmen. Dies liegt daran, dass langsam tauender Schnee generell besser als Regen vom Boden aufgenommen werden kann. Fallen Niederschläge vermehrt als Regen und weniger als Schnee, dann schrumpft das Vermögen des Untergrunds, Wasservorräte „aufzutanken“.

Die Landwirtschaft hat daher keine andere Wahl: Sie muss schon heute versuchen, sich bestmöglich an den Klimawandel anzupassen. Dies gilt vor allem für den Umgang mit dem Boden, aber auch für die Wahl der angebauten Arten und Sorten, die Fruchtfolgen oder den Einsatz neuer Technologien. Das Gute ist: Viele Anpassungsmaßnahmen können gleichzeitig dabei helfen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu mindern, sprich den Beitrag der Landwirtschaft zur Erderwärmung zu verkleinern.

Bild links: Drahtwurm, Bild rechts: Baumwollkapselwurm

Das Klima-Ziel von Paris: Sind 1,5 Grad Celsius noch zu schaffen?

Im Jahr 2015 haben sich 196 Staaten der Welt rechtlich bindend auf das Klimaschutzabkommen von Paris geeinigt. Es sieht vor, „den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius über dem vor-industriellen Niveau zu begrenzen sowie Anstrengungen zu unternehmen, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius über dem vor-industriellen Niveau zu begrenzen.“9

Sollten nicht unvorhersehbare Ereignisse eintreten, dann ist das 1,5-Grad-Ziel, aus heutiger Sicht gesehen, nicht mehr zu schaffen. Auch, wenn dies in der Sprache der Wissenschaft etwas weniger absolut klingt. Das Umweltbundesamt schreibt in seinem Klimaschutzbericht 2022: „Es zeigt sich in allen betrachteten Emissionsszenarien, dass die globale Oberflächentemperatur bis mindestens zur Mitte des Jahrhunderts weiter ansteigen wird und wahrscheinlich bereits Anfang der 2030er-Jahre einen Anstieg von 1,5 °C erreichen wird.“ Mit Emissionsszenarien sind alle in den IPCC-Berichten erwähnten und durchgerechneten Möglichkeiten für die künftige Entwicklung gemeint – von optimalen bis zu völlig unzureichenden Klimaschutzmaßnahmen.

Wichtige politische und wirtschaftliche Weichenstellungen sollten möglichst „sofort“ erfolgen, auch wenn die Klimaschutzziele nur noch auf längerfristige Sicht zu erreichen sind. „Nur wenn bis etwa 2050 Klimaneutralität erreicht wird und danach mehr CO2 gespeichert als ausgestoßen wird, könnte der Anstieg der Temperatur bis Ende dieses Jahrhunderts unter 2 °C bleiben“, schreibt das Umweltbundesamt in seinem Bericht.